うちの太郎(小1)の学校では、9月に入って漢字の学習が始まりました。

太郎は、夏休みの時点ではひらがな・かたかなが まだあまりスムーズに読み書きできない状態でしたが、今では漢字の読み書きもある程度スムーズにできるようになってきました。

うちのダイニングテーブルには汚れ防止のビニールのシートがはってあるんですけど、その下に小学一年生で習う漢字の一覧表(進研ゼミの付録でついてきたもの)を敷いてあるんです。

別に食事のたびに漢字を勉強させるつもりは無いんですが、こうして目につきやすいところに置いておくと、なんとなく食事のときに学校で習った漢字のことを話してくれたりと、漢字とふれあう1つのきっかけになるようで、まあ良かったかなと思ってます。

さて、今日の夕食のときも、テーブルに広げた一年生の漢字一覧表をながめながら、太郎と漢字の話になりました。

太郎「漢字って、ものの形から作ったものが多いんでしょ?」

私 「うん」

太郎「この字(木)って、木の形に似てるから『き』って読むんだよね」

私 「そうだよ」

太郎「これ(森)は木がたくさんあるところだから『もり』」

私 「正解!」

太郎「これ(大)は、人が手と足を広げておっきくなってるから『おおきい』でしょ」

私 「そうそう。よく知ってるじゃんか」

太郎「あ、じゃあこの字は?」

と言って太郎が指さしたのは

・・・えーと

『ひゃく』っすか・・・(困り笑い)

これが何をかたどった漢字かなんて、これまで考えたこともありませんでした。

そもそもこれは象形文字なんでしょうか?

私が答えられないでいると、突然太郎は

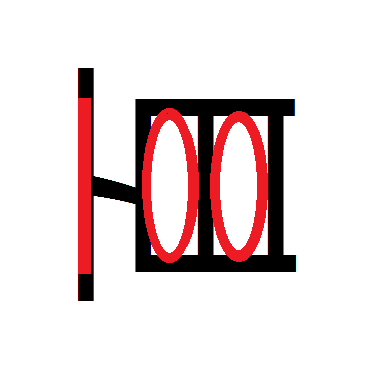

太郎「あ、わかった! 数字の100の形してるからだね」

・・・え??

どういうこと?

すると、太郎が説明してくれました。

おお! 確かに!!(笑)

※ちなみにこちらのページに百の由来の説明があります。ただ、やっぱ太郎の説明のほうがわかりやすいなぁ(笑)